浪人季野人季倡議擺攤_第二篇

「我是誰?」

四月的雨,讓華中露營場的空氣瀰漫著濕氣與陰鬱,泥濘不堪的草皮,更讓穿行其間的人步履蹣跚。不知道大家是否也有類似相信——所有的一切,都是最好的安排。

—

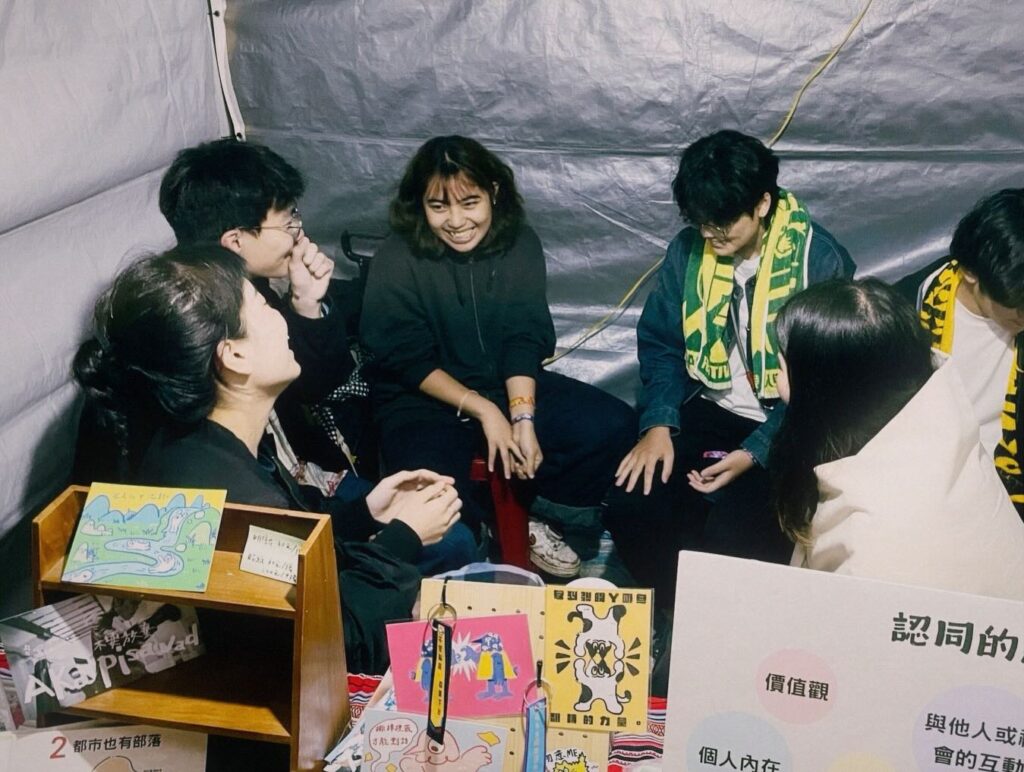

從上回在大港開唱談論社會標籤、偏見與歧視的倡議行動,到這次在浪人祭與野人祭圍繞「自我認同」所展開的對話,每一次議題的鋪陳與現場相遇的故事,似乎總在意想不到的方式中,彼此回應、緊密相連。

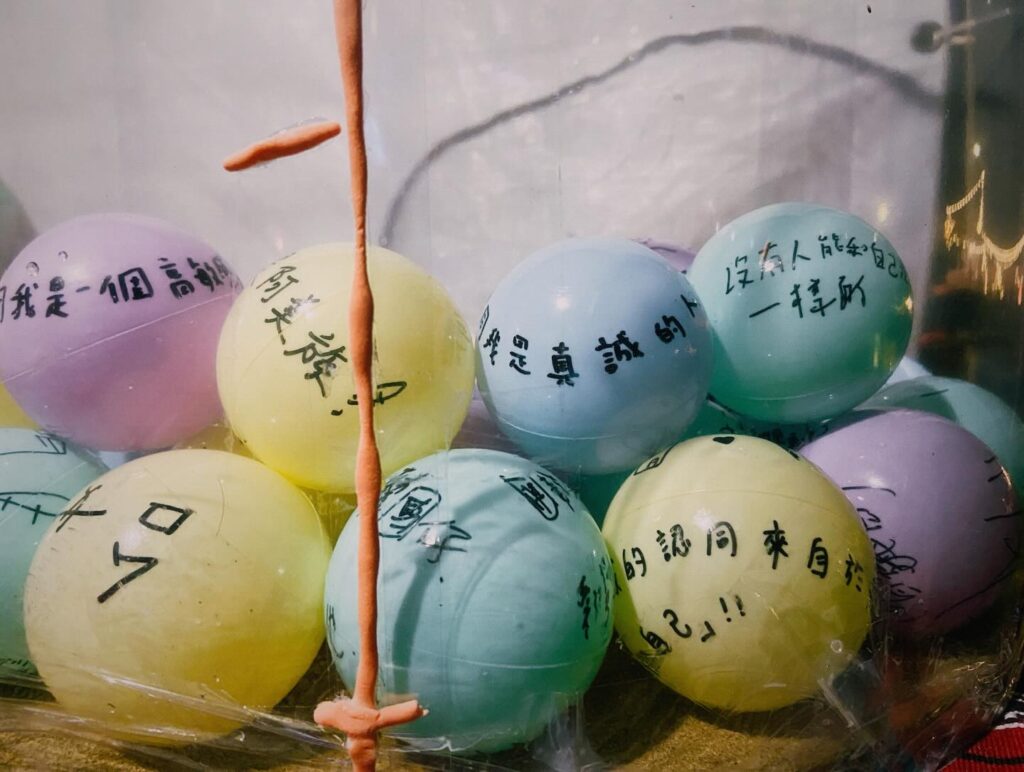

在大港的兩天裡,約翰身上的標籤堆疊得如此迅速而輕易;而在華中橋下的三天,「關於我是誰」的彩球被拾起與投入的節奏卻是那般緩慢。不如預期的天候與人流,讓夥伴們一開始難掩失落的情緒,但也因此讓我們多點時間漫談彼此。

怪就怪天氣*吧,其實早有預謀,在時陰多雨的氣候,為了洗滌我們對於這兩個議題的理解。標籤與刻板印象的形成,往往輕易且迅速;而自我認同卻總需要時間去反覆沉澱和咀嚼,才能在撥雲見日後,慢慢透出光亮,最後再被我們清楚地說出。

—

對許多人而言,或許鮮少有機會真正停下來思考我究竟是誰?我的認同從何而來?又將引領我走向何方?直到某個生命經驗的觸發,才使我們開始往內探尋、向外確認;又或者,是在必須證明自己足以符合某個群體、某種集體期待的時刻,我們才意識到,原來要被接納地活著,也需要一種「被認同的資格」。

作為社會的多數,或處於某些時刻的優勢位置者,時常忘了任何一個人都可能在某個社會情境的轉變下成為少數——成為那個被質疑、被要求說明、被迫證明自己是否「夠格」的人。彷彿只有長得像某種模樣、說得出某些話語、符合某套既定期待,才有資格宣稱:「我屬於這裡。」、「我屬於這個群體。」

但我們都知道,那些關於「我是誰」的提問,從來不會一次就能說清。它是一條漫長且曲折的路,一段在自我與他者、凝視與逃避之間穿梭的歷程。我們都還在路上,一邊承受著他人的期待與想像,一邊嘗試從縫隙中,找到屬於自己的定義,或選擇拒絕被定義的方式。

也正因如此,我們需要持續在一次次的發問、凝視與對話之中,練習為自己發聲,練習在這個標籤交錯、身分交織的世界裡,說出那個許不迎合、不完整,卻愈發靠近自己的回答。

最後,令人深感慶幸的是,無論如何我們尚有彼此,可以作為互相的依靠和鏡子,在尋找自己的路上不至孤單,亦得在對方的映照中找回/到答案。而正在經歷這一切的人們啊,請記得一切都是過程**;若雨不停,至少我們還能圍繞一起,做一個晴天娃娃,等待放晴。

—

Next Post

Next Post