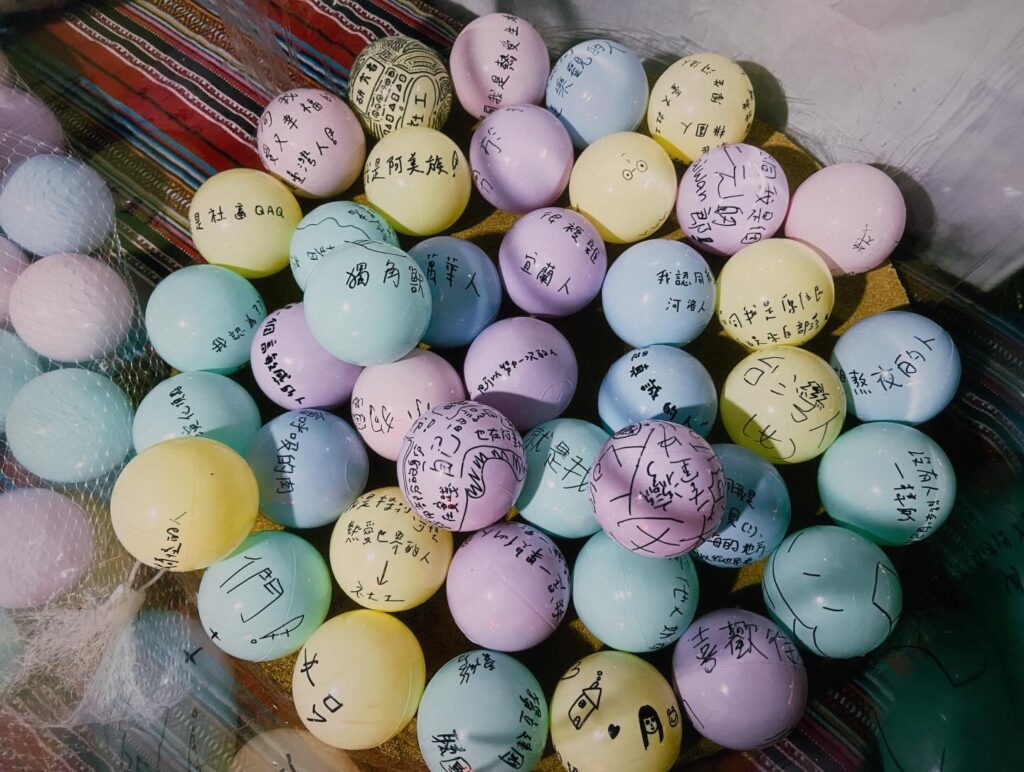

浪人季野人季倡議擺攤_第三篇

浪人祭的晚上,我們巧遇了一位有趣的朋友。他身上帶著兩罐玻璃瓶,瓶口皆換上了酒嘴,瓶身上的烈酒品名與標示仍清晰可見。在聽完我們分享關於認同的議題後,他笑著舉起手中的瓶子問道:「左邊這個是酒,右邊是水,你要哪一個?」

夥伴選擇了右邊那瓶水。他仰頭讓對方拉了幾下酒嘴,一口飲盡,接著睜著眼,轉頭對我們說:「真的是水。」

後來,這位朋友笑著補充說:「我覺得這很好玩。很多人看到包裝,就直接判斷裡面裝的是什麼。但其實大多時候,他們根本沒有真正去了解。」他舉起右手中那瓶水,另一隻手比劃著自己繼續說道:「我會形容自己就像這瓶水。很多人可能一看我的外表打扮,就以為我是某種樣子的人,但如果願意坐下來跟我聊聊,也許會發現,我其實跟他們想的不一樣。」

—

這讓我不禁想起,在音樂祭之前,夥伴們曾在某次討論自我認同時,用過的一個比喻。

在商店裡,各大品牌的茶類飲品,雖然配方各異卻都被統稱為「茶」。那種感覺,或許與人也有些相似。我們都作為「人」,但每個人的認同,就像那一瓶瓶不同的飲料,有其專屬的比例與風味。那些內在的成分——經歷、語言、信仰、身分等——影響了人們如何理解自己是誰,也形塑了這個「載體」所散發出的獨特自我。

—

人就像酒、像水、像茶,或像一杯產地不同、濃淡各異的咖啡。對於自我認同的探索,就像是一場對飲品成分的調查,我們細細辨識其中的原料、風味與比例,然後試著為其命名、歸類。在這樣的過程裡,我們可以擁有自己的標準,也能做出最適合自己的調和與選擇。

若撇開既有的法定規範,酒精濃度僅0.05% 的液體,究竟該被稱作酒,還是水?或許沒有絕對的解答,亦如我們對「我是誰」的定義能有屬於自己的詮釋與說法。對於他人的認識,也唯有放下預設的標籤,真正靠近與實際接觸,才能逐步貼近答案。

畢竟每個人,都值得被好好聽見與理解。

—

你會怎麼介紹自己,並敘說那些構成你認同的組成元素與故事呢?

Previous Post

Previous Post Next Post

Next Post