大港開唱NGO村倡議擺攤_第二篇

當標籤被貼上,我們如何成為自己

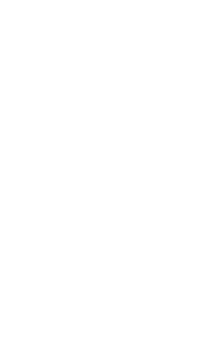

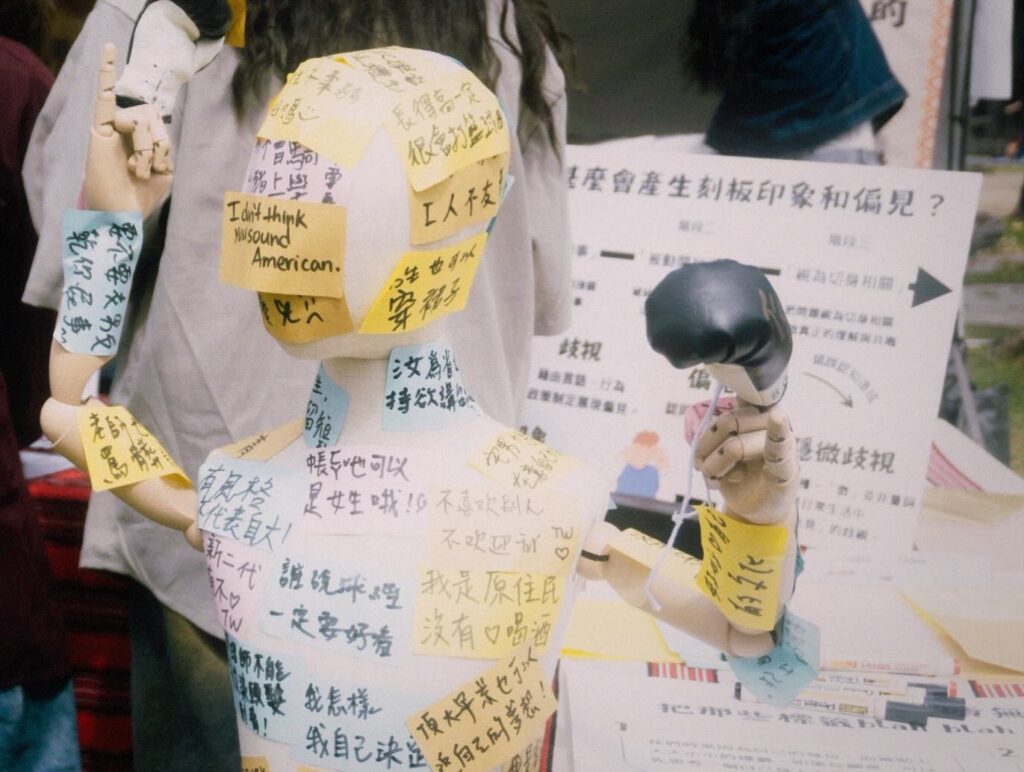

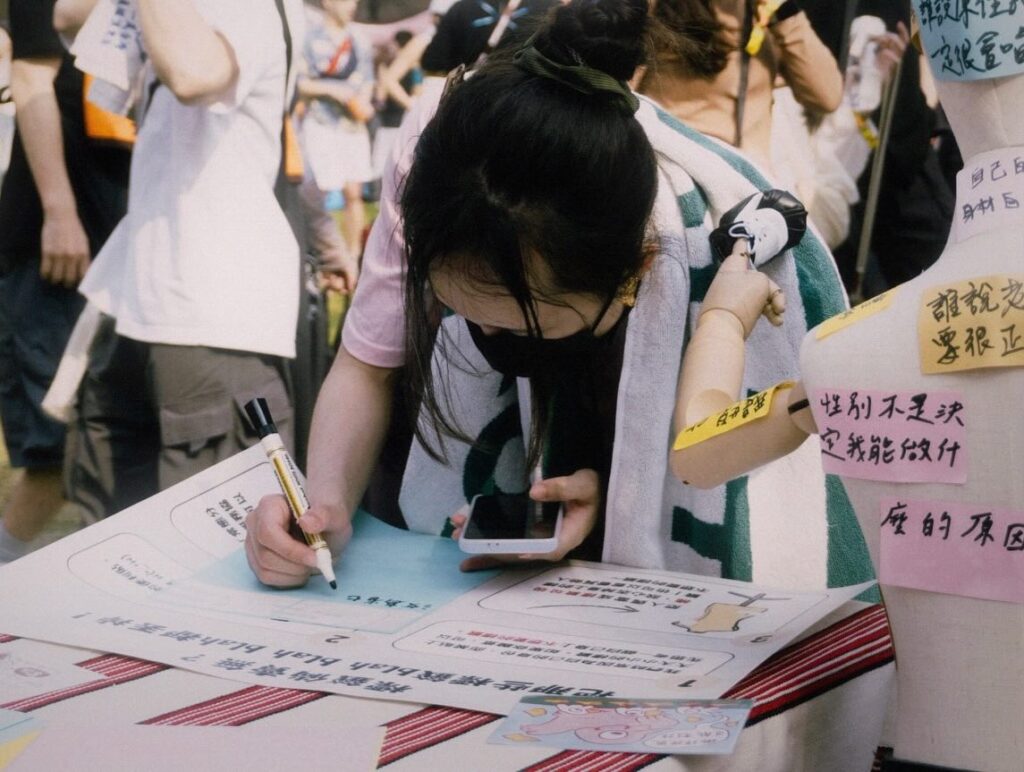

在上一篇裡有提到,倡議小組的學生為這次的行動準備了一個與「標籤」有關的活動,帶著它走進大港開唱,走進熙攘人潮與喧囂音浪交織的現場。

出發前,在樂窩的辦公室裡,我們為這場活動中的重要「道具」,暫時取了個暱稱。而在第一天收攤時,夥伴圍著貼滿標籤的象徵性人偶,談笑間,我們為他補上了名字——約翰。

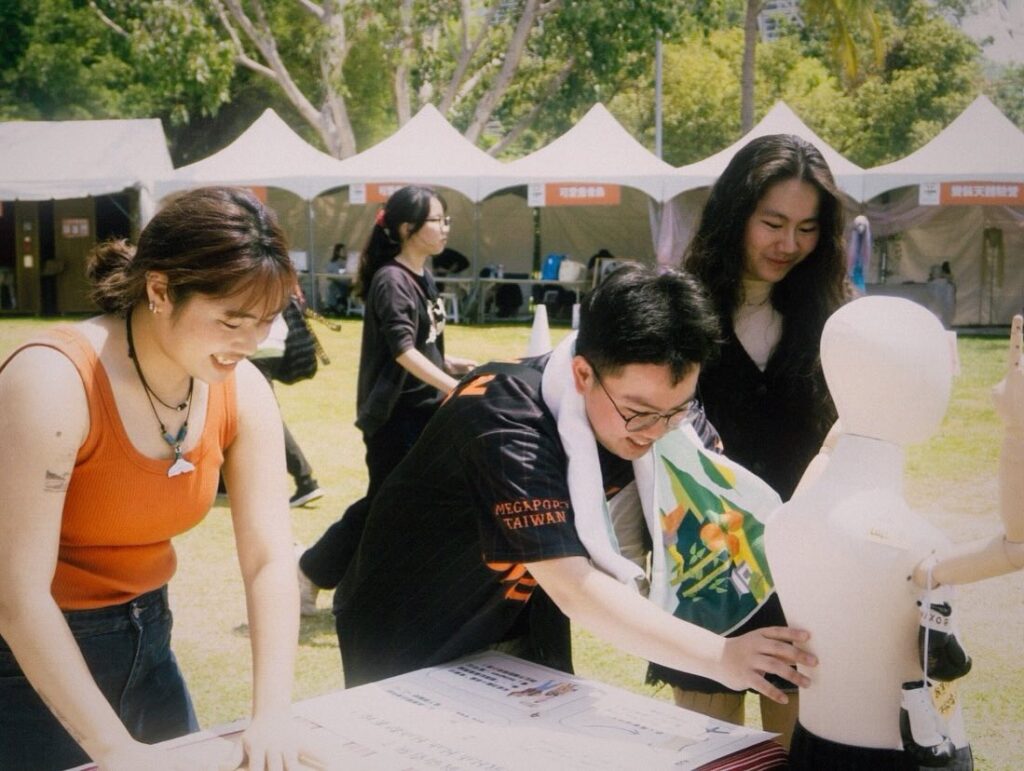

在大港的兩天裡,約翰頂著高雄炙熱的陽光,靜靜佇立於攤位一角,陪伴著我們。他接住一張張來自陌生人手中的紙,那些話語,是他們曾被貼上的、揮之不去的標籤,或是他們對其想做的回應。隨著標籤愈貼愈多,約翰的身體逐漸被文字覆蓋,他不再只是道具,而是承載眾人故事的軀體;他彷彿有了呼吸,成為我們與他人相遇的容器,也映照出大家內在尚未說出的部分,於是在不知不覺間,人偶約翰似乎也擁有了某種意義上的生命。

我們想,標籤、偏見、刻板印象,甚至是歧視,從來都不遙遠。它們本潛藏於我們未曾察覺的日常,貼附在無聲的眼神裡,潛伏於語言的罅隙中,靜靜鑲嵌在社會的制度下;它們不張揚,卻如細雨般,滲入生活的土壤,影響著在這片土地上的每個人。

感謝所有願意打開心中一隅,與我們分享生命片段的你。最後,如約翰身上其中的一張貼紙所寫:「我怎樣 我自己決定」。願無論你是誰,當面對四面八方的眼光、話語與規訓時,始終記得我們並非只能默然承受,我們擁有理解的知能,也擁有選擇的自由,能決定如何回應、如何轉身,甚至如何重新定義自身的模樣與存在的方向。

貼在約翰身上的,是我們走過的,但不代表我們是誰

「我是原住民我不愛喝酒」

「誰說原住民一定很會唱」

「保力達不是原民專屬」

「我不會騎山豬上學 不要再問了」

「我是客家人我不小氣」

「台北都是天龍人?」

「你是台北人?你怎麼會講台語」

“I don’t think you sound like an American.”

「我是大陸人 我討厭共產黨」

「我是中配小孩 不能當台獨仔嗎」

「越南人的小孩也可以上台大」 「我是新二代 我沒有不愛台灣」

「性別不是決定我能做什麼的原因」

「男生也可以穿裙子」

「誰說女人就比較不會開車」

「男生也可以穿粉紅色」

「女生不柔弱好嗎」

「我是男生愛娃娃不行嗎」

「我不是Les也不是T 只是喜歡短髮」

「不用當過兵才是男人」

「我是女兒沒有比較貼心」

「誰說老師要很正經」

「老師也會罵髒話」

「社工不一定都只是『只有愛心』」

「社工也是人 也會累」

「護理師為什麼不能燙或染頭髮跟刺青」

「我胖不代表我懶」

「自己的長相跟身材自己決定」

「就不愛笑 沒有在生氣」

「長得高一定要會打籃球嗎」

「內向不是錯誤的」

「內向不是不合群」

「我的心受傷不代表所有事情都做不好」

「沒有拿精神病當擋箭牌」

「情緒敏感又怎樣」

「頂大畢業也可以追自己的夢」

「我不喜歡我做不一樣的事情的時候被大家笑」

若你對於「標籤」、「偏見」、「刻板印象」、「歧視」及「隱微歧視」等議題有興趣,我們想推薦一篇來自夥伴 @normaldist 撰寫的投書:

Previous Post

Previous Post Next Post

Next Post